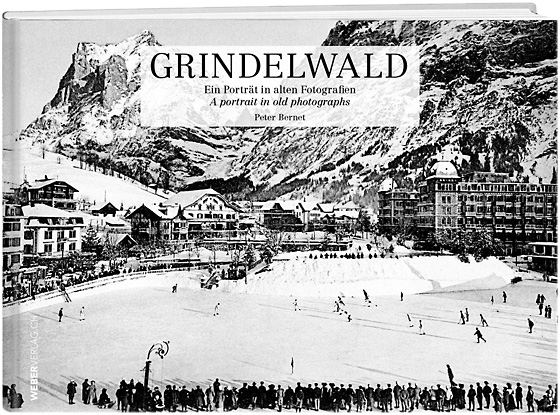

Von Peter Bernet (2008)

Der Sigrist müsse den Kirchturm suchen

Grindelwald vor 100 Jahren: 1907

Grindelwald wurde 1906/07, wie das ganze Berner Oberland, von einem grimmigen Winter heimgesucht. Zudem musste das Tal von zwei bedeutenden Hotelpionieren Abschied nehmen. Der eine von ihnen hatte einst, allen weit voraus, den Wintertourismus eingeführt. Die Zeit war abgelaufen für eine angesehene Hoteldynastie, die mit ihren Familienbetrieben Grindelwald gross gemacht hatte. Die Jungfraubahn tritt als Wintersportpionier auf: Sie transportierte 1907 als erste Eisenbahn Skifahrer. – Peter Bernet blickt in seinem siebten Jahresrückblick auf die Zeit um 1907.

Es schneite und schneite. Der «Wintermaanend» November 1906 machte seinem Namen alle Ehre. Er regierte gnadenlos und im «Christmaanend» Dezember wurde es nicht besser. Erneut fielen durchschnittlich jeden zweiten Tag dichte Flocken. Es lägen nun bereits zwei Meter Schnee, schrieb der «Blettlimacher» in seinem «Echo von Grindelwald», er habe es selber «zu Stotzhalten» gemessen. Von den Zäunen war schon lange vor Weihnachten nichts mehr zu sehen gewesen, so dass man «uber all Heeg uus» gehen konnte. Man schritt und fuhr über die Zäune hinweg. Auf der Sulz, am Fusse der Pfingstegg, erschienen hungrige Gemsen bei den Häusern, «wie man das seit zwanzig Jahren nie mehr gesehen habe». Im Januar 1908 ging es weiter so, man habe erneut zwei Meter Neuschnee gemessen, steht im Lokalblatt von Grindelwald.

Der Sigrist müsse den Kirchturm suchen

Sprachforscher Emanuel Friedli, der zu dieser Zeit gerade in Grindelwald «im Chlusi hinder Milibach» wohnte und bei den Leuten alte Grindelwalder Ausdrücke für sein Grindelwaldbuch sammelte, berichtete: «Die Leute standen nun bis under d’Uox im Schnee», wie man früher in Grindelwald gesagt habe. Sie standen bis unter die Achseln im Schnee. Den Humor hatte man aber nicht verloren. Es hiess, der Sigrist müsse «den Chilchturen mit dem Heurächen suehen, wenn er liite well», er müsse den Kirchturm mit dem Heurechen suchen, wenn er läuten wolle. Grindelwald war, wie das ganze Oberland, in tiefem Schnee versunken. Ein Itramer berichtete der Zeitung im Januar 1907: «Einige robuste Männer, die sich am Mittwoch morgens in der Frühe, trotz des fürchterlichen Sturmes auf den Weg machten, um den «kalten Märt» in Interlaken zu besuchen, hatten die grösste Mühe, überhaupt die Station Burglauenen zu erreichen». Die Haltstelle Schwendi gab es noch nicht. Im «Hardermannli» liest man: «Strassen und Wege glichen Festungsgräben, ständig war man unterwegs, um die schwere Last von den Häusern zu schaufeln.» Verzweifelt versuchte man sie vom schweren Schnee zu befreien, aber viele ältere Dächer hielten dem Gewicht nicht stand und brachen ein. Man überlegte sich, wie in Zukunft Hausdächer besser zu bauen seien, damit sie grossen Schneemengen Stand hielten und im «Echo» werden dazu bereits Ratschläge erteilt.

Der Grönländer

Man befürchtete Lawinenniedergänge bis in den Talboden herunter. Nur zu gut erinnerte man sich an das Schicksal der Familie Burgener «zu Mettenberg», die im Frühjahr zuvor von einer Lawine betroffen worden war. Vorerst blieben 1907 Unglücke allerdings aus. Bis dann, am 20. März nachmittags, sich wieder eine Lawine am Mettenberg löste und «ein Haus auf der Doldislouenen» unter sich begrub. Dabei blieb sie genau auf dem Gebäude stehen. Das gab zu reden und einige sahen darin Zeichen und Wunder. Zum Glück hatten die Bewohner das Haus vorher verlassen. Der Winter wollte kein Ende nehmen. So gab es am 2. Juli erneut eine «Schneefiehri», einen unzeitigen Schneefall bis in den Talboden herunter, der die Älper mit ihrem Vieh zur Talabfahrt zwang. Längst hatte der Winter 1906/07 inzwischen auch einen Namen bekommen: Er blieb den Leuten noch lange als «Grenlender» in Erinnerung.

Das Wintermärchen «zu Moosgaden»

Nicht alle Gebäude waren so gut gebaut und gegen Schneelasten abgestützt wie das Waschhaus «zu Moosgaden» oberhalb dem Bahnhof. Es hielt den Schneemengen im Winter 1906/07 stand. Sein Brunnen war einst bekannt, weil das Wasser als besonders gut galt. Wenigstens sagte man das. Man behauptete: «Das gid nid blau Därem», es gebe nicht blaue Därme. Was auch immer das heissen mochte, «in heissen Sommern floss das Wasser jedenfalls nirgends so erfrischend kalt aus der Röhre wie hier», erinnert sich ein alter Grindelwalder, der in der Nähe gewohnt hat. Im Aufstieg neben dem Brunnen vorbei gegen den «Kreuzweg», sei «das Trinken beinahe heilige Pflicht gewesen», erzählt er weiter. Das Waschhaus «zu Moosgaden» war lange Zeit eines der beliebtesten Bildmotive im Grindelwaldtal und wurde in unzähligen Fotos und Neujahrskärtchen dargestellt. 1937 diente es dem angesehenen Grafiker Alexander Benois di Stetto als Motiv für sein Winterplakat, eines der schönsten Grindelwaldplakate überhaupt: Grindelwald in tiefem Schnee, ein Wintermärchen – wie 1906/07.

In der Kirche fror man

Daran konnte selbst die Wärme der Predigten Pfarrer Strassers nichts ändern: Es war kalt und düster in der Kirche Grindelwald. Man fror, vor allem in kalten Schneewintern wie 1906/07. Zudem spendeten die Petrollampen nur spärliches Licht. Grossrat Fritz Boss, vom «Grandhotel Bär», beanstandete nun an einer Gemeindeversammlung, die Kirche habe immer noch kein elektrisches Licht und auch eine Zentralheizung fehle noch. Sie solle renoviert und auf dem Friedhof Bäume gesetzt werden. Das geschah schon bald und dabei entstand die heutige Kirchendecke. Was der angesehene Grossrat nicht ahnte: Ein paar Wochen später wurde er auf diesem Friedhof, den er eben noch verschönern wollte, beerdigt. Wie ein Lauffeuer breitete sich am 31. Mai 1907 die Nachricht im Tal aus: «Boss-Fritz ist gestorben!»

Die Zukunft liegt im Schnee

In eisigkalten Winternächten sei er jeweils lange vor Tagesanbruch schon auf einer seiner Eisbahnen gestanden, um zum Rechten zu schauen. Makellos mussten seine fünf Rinks sein, wenn die englischen Ladies und Gentlemen sie betraten. Es hiess von ihm, er sei ein «Handanleger» gewesen. Mit Grossrat Fritz Boss ist nun 1907 ein Grindelwalder gestorben, der Tourismusgeschichte schrieb. Er war es, der den Wintertourismus in Grindelwald einführte und vor mehr als hundert Jahren als einer der ersten erkannte: Das Geld liegt im Schnee und auf dem Eis. Dabei wurde er unterstützt von seinem Vater Johann Rudolf Boss, genannt der «alt Boss-Ätti». Optimistisch und zäh förderte der junge «Boss-Fritz» die Wintersaison. Er tat es nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, so 1888 mit dem Bau des ersten Winterhotels im Berner Oberland und eines der ersten in der Schweiz. Es stand beim heutigen Parkplatz beim Sportzentrum und war mit einer zumutbaren Heizung ausgelegt für den Winterbetrieb. Wer war dieser Grindelwalder Tourismuspionier? Fritz Boss war in Interlaken aufgewachsen und wurde, kaum elf Jahre alt, schon in ein Welschlandjahr geschickt. Er liess sich in London ausbilden und zuletzt 1867 in Paris, wo er während der Weltausstellung in einem russischen Restaurant tätig war. Der junge Boss lernte früh die Welt kennen und Sprachen sprechen. Von der Arbeit in Paris kehrte er aber gesundheitlich angeschlagen zurück.

Von populärer Beredsamkeit

Sein Vater, 1867 gerade Besitzer des Gasthofs «Bär» in Grindelwald geworden, hatte das Berghaus auf dem Faulhorn gepachtet. Fritz behauptete, nur auf dem Faulhorn werde er gesund. Auf einem der damals üblichen Tragstühlen trug man darauf den kranken Jüngling über den «Waldspitz uf d’s Horen». Bergbahnen gab es im Grindelwaldtal sonnseits noch sechzig Jahre keine. Nach kurzer Zeit sei Fritz gesund gewesen. Ins Ausland begab er sich aber seither nie mehr, dafür häufig nach Bern. Fritz Boss vertrat während 29 Jahren Grindelwald im bernischen Grossrat. Nie hat, bis heute, ein Grindelwalder Politiker so lange im Amt ausgeharrt wie er. Grossrat Boss war ein fortschrittsgläubiger Mann und «echt oberländisch-freisinnig», wie im «Echo» geschrieben steht. Damit war er auf der gleichen Linie wie der damals in Grindelwald dominierende Dorfpfarrer Gottfried Strasser. Nicht immer, aber meistens, hatte der Herr Grossrat das Heu auf der gleichen Bühne wie der Herr Pfarrer. Der Dragoner-Wachtmeister Boss war mit fester Stimme ein volkstümlicher Redner, oder, wie Pfarrer Strasser es in einem Nachruf formulierte, «von populärer Beredsamkeit». Es war kein Zufall, dass er im Militär bei den Dragonern Dienst leistete. Die «Bären-Boss» hielten, bevor die Eisenbahn nach Grindelwald fuhr, gegen 80 Pferde in ihren Ställen, trieben Pferdezucht und gewannen mit ihren Fohlen Preise.

Der Landlord von Grindelwald

Boss Fritzen Jähzorn war gefürchtet, seine Versöhnlichkeit aber bekannt. Wenn er in der Gemeindeversammlung das Wort ergriff, horchte man auf. Er konnte, wenn er von einer Sache überzeugt war, sehr deutlich werden. Einige bezeichneten ihn als Grindelwalder Volkstribun. Fritz Boss war Mitbegründer der Sekundarschule Grindelwald und genoss, wie die ganze Familie der «Bären-Boss», grosses Ansehen als Wohltäter in der Gemeinde. Es herrschte noch weit verbreitete und vor allem versteckte Armut im Tal. Versicherungen und Krankenkassen waren noch so gut wie unbekannt. Man sagte von Grossrat Fritz Boss, er hätte für Arme im Tal das Hemd vom Leibe geben können. Legendär war auch seine einnehmende Art mit Gästen umzugehen. Bei den Engländern war er ein hochgeachteter Mann, wurde sogar als «Landlord of Grindelwald» bezeichnet und von seinen treusten Stammgästen «our Fritz» genannt. Ein Engländer schrieb in einer englischen Zeitung nach seinem Tod: «Take him for all in all: This was a man!» Das war ein Mann!

Hotelträume

Vor hundert Jahren ging die legendäre «Aera Boss» zu Ende. Das vierzigjährige Familienunternehmen, das Grindelwalder Hotelgeschichte geschrieben hatte, verlor 1907 seine Selbständigkeit. 1867 hatte der 52-jährige Kutscher Johann Rudolf Boss, Vater von 13 Kindern, den «Bär» gekauft. Aus dem währschaften Gasthof entstand, geplant vom damals führenden Hotelarchitekten Davinet, ein Grandhotel mit eleganten Türmen. Die nimmermüde Familie Boss erwarb schon bald das Hotel «Adler» und baute das «Winterhotel Bear». Im Dorfbrand von 1892 zerfiel die Hotelherrlichkeit «Bear» zu Staub und Asche! Nun geschah, was niemand für möglich gehalten hatte.: Innert zwei Jahren blühte neues Leben aus den Ruinen. Ein riesiger Hotelpalast mit 300 Betten entstand, so dass Pfarrer Gottfried Strasser loben konnte: «Was auch geschah, wie manche Träne floss – es können doch nicht untergehn die Boss». 1907 verkauften die Gebrüder Boss nun ihren Betrieb der «Boss Grands Hotels Bär und Adler Palace AG». Im zweiten Weltkrieg fiel dann auch das neue Grandhotel den Flammen zum Opfer. An seiner Stelle steht heute das Sportzentrum. Seither ist Grindelwalds Palacetraum ausgeträumt – und mit einem Seitenblick auf das erfolgreiche Gstaad oder St. Moritz fragt sich der eine oder andere bis heute: Was wäre wenn?

Ein Deutscher aus dem Grandhotel

Er war Deutscher, stammte aus Bonn, hatte bei berühmten Hoteliers der damaligen Zeit gearbeitet und sich dann 1890 in Grindelwald niedergelassen: Otto Wolter, zuletzt tätig in den Giessbachhotels und dann bei den Gebrüdern Boss im «Grandhotel Bär» in Grindelwald. Er hatte sich in kürzester Zeit im Tal eingelebt, denn es gelang ihm, eine junge Grindelwalderin unter die Haube zu bringen. Er heiratete Katharina Häsler aus der Gemeindeschreiberfamilie Häsler und damit war er jemand. Wolter machte eifrig in Dorfvereinen mit. Die bekanntesten waren, neben den Schützen, die Gesangs- und Musikvereine sowie der Turnverein. Der SAC Grindelwald war 1907 gerade gegründet worden. Otto Wolter war vor allem bekannt als guter Sänger und eifriger Schütze. Bei den Revolverschützen amtierte er als Kassier. Der Ausländer Otto Wolter machte vor, wie man sich in einem Dorf integrieren kann, wenn man sich engagiert und arbeitet. Er hinterliess Spuren im Grindelwaldtal: Er war Mitbegründer und im Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins, besass das Hotel «Alpina» und baute dann an der grossen Bäreisbahn, in zentraler Lage beim Bahnhof, ein markantes Hotel, dem er selbstbewusst seinen Namen gab: «Hotel Central Wolter». Mit der Confiserie im Parterre trug er dazu bei, dass man die Bahnhofstrasse «Zuckergasse» nannte. Nun, 1907, das Unfassbare: Der tüchtige Otto Wolter war, erst 41-jährig, gestorben. Er war an einer unheilbaren Krankheit verschieden. Das Hotel wurde vorderhand von Witwe Katharina Wolter-Häsler erfolgreich weitergeführt und später dann von ihren Töchtern übernommen: Alice Sägesser-Wolter, Ehefrau von Sekundarlehrer Dr. Sägesser und Lilly Holzgang-Wolter von der Apotheke Holzgang. Ältere Talbewohner erinnern sich noch an sie.

Die ersten Wintersportzüge der Schweiz

Sie fuhren mit der Bahn durch den Eiger, im schneefreien Tunnel wohlbeschützt vor Lawinen: 1907 liessen sich erstmals Skifahrer mit dem Zug transportieren. Die Jungfraubahn hatte die Bewilligung erhalten, im Winter zur damaligen Endstation Eismeer zu fahren. Sie schrieb damit Verkehrsgeschichte: Es waren die ersten Wintersportzüge der Schweiz. Ganz ohne Anstrengung ging es aber noch nicht, denn die Skifahrer mussten zuerst zu Fuss von Grindelwald zum Eigergletscher hochsteigen. Es dauerte noch viele Jahre, bis die Wengernalpbahn im Winter auf die Kleine Scheidegg fuhr. Bei der Station Eigergletscher bestiegen sie dann den Extrazug der JB zur Fahrt zur Endstation Eismeer. Nun stoben sie auf ihren langen Brettern, nicht ganz ohne Risiken, über den Fiescherfirn, den Zäsenberg und den Unteren Grindelwaldgletscher zur Lütschinenschlucht hinunter: die legendäre Eismeerabfahrt.

Eine spektakuläre Gletscherabfahrt

Sie war während Jahrzehnten eine der spektakulärsten Gletscherabfahrten der Alpen gewesen, oft gefilmt und fotografiert. Heute ist sie aber wegen des Gletscherrückgangs nicht mehr befahrbar. Das Eismeer war ein hochalpines Gletscherskigebiet der Jungfrauregion gewesen, und das schon vor hundert Jahren. Man trauert ihm nach! Zu Beginn kam man noch auf besondere Ideen, wie das «Echo» berichtete. Kaum zu glauben: Skifahrer, so 1907 Leute des Skiklubs Grindelwald, stiegen im Schweisse ihres Angesichtes die gut 2000 Höhenmeter über den Unteren Gletscher zur Station Eismeer hinauf. Dann fuhren sie mit dem bestellten Zug durch den Tunnel zur Station Eigergletscher hinunter. Dort kamen sie schlussendlich noch zum Skifahren: Auf der Talabfahrt vom Eigergletscher nach Grindelwald. Alles in allem sozusagen die Eismeerabfahrt im Rückwärtsgang!

Quellen

«Blatterkartei», Staatsarchiv Bern

«Echo von Grindelwald» Jg. 1907, Sammlung Thomas Stettler, Parkhotel Schoenegg

«Grindelwald», Emanuel Friedli, 1908

«Im Tal von Grindelwald», Bücherreihe, Rudolf Rubi, ab 1986

«Schnörkelschrift», Rudolf Bohren, 1998

Fotos:

Fotosammlungen Jakob Bracher, Hermann Jaggi, Samuel Michel, Heimatmuseum Grindelwald

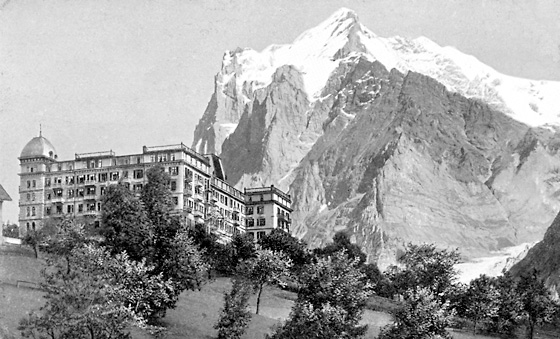

Das «Grandhotel Bear», ein nobler Hotelpalast mit 300 Betten beherrscht das Grindelwaldtal. Im Hintergrund der weit herunterreichende Obere Grindelwaldgletscher. Grindelwald war noch ein Gletscherdorf! Der «Bär» brannte 1941 ab und Grindelwalds Traum von einem «Palacehotel» war ausgeträumt.

Grossrat Fritz Boss, 1847 – 1907. Er baute mit seinen Geschwistern ein Winterhotel, führte in Grindelwald die Wintersaison ein und förderte den Wintertourismus wie kein anderer. Für ihn lag die Zukunft im Schnee und auf dem Eis.

Ein Wintermärchen – wie 1906/07. Es fiel meterweise Schnee. Nicht alle Gebäude hielten der Last so gut Stand wie das fotogene Waschhaus «zu Moosgaden» mit seinem bekannten Brunnen und im Hintergrund, über dem «Chanzelhubel», dem Wetterhorn.

Das Waschhaus «zu Moosgaden» war lange Zeit eines der beliebtesten Bildmotive in Grindelwald. Es wurde in vielen Fotos und Neujahrskärtchen dargestellt. 1937 diente es dem angesehenen Grafiker Alexander Benois di Stetto als Motiv für ein Winterplakat, eines der schönsten Grindelwaldplakate überhaupt.

Die Gebrüder Boss, Besitzer des «Grandhotel Bär» und des «Hotel Adler». In der Mitte das Haupt der Familie, Grossrat Fritz Boss, gestorben 1907. Er hatte in der Familie Boss den Ton angegeben.

Otto Wolters «Hotel Central Wolter» mit der Confiserie und der beliebten Terrasse. Grosszügige Treppen des «Palasthotels Bear» und elegante Mauern prägen das Bild der Strasse zum Bahnhof. Grindelwalds grosse Zeit vor hundert Jahren.

Die Eismeerabfahrt begann mit einer spektakulären und nicht ganz harmlosen Passage nahe an einem Gletscherabbruch mit gigantischen Séracs. Die Skifahrer waren in der Regel begleitet von Bergführern.

Die Eismeer- oder Zäsenbergabfahrt hinter dem Eiger: Ein unvergleichliches Gletscherskigebiet der Jungfrauregion schon vor hundert Jahren.

«Ein skifrohes Geschlecht wächst heran!», rühmte man. Ein paar Grindelwalder Buben, irgendwo «auf dem Underpfand», auf einem Foto von 1906. Einige fuhren auf selbstverfertigten Modellen aus Fassdauben, wie der Kleine in der Mitte, und nahmen zum Balancieren und Bremsen einen Besenstil. Als Wachs diente oft Seife. Handschuhe? Die waren für Mädchen bestimmt, da fror man lieber.

Auf der grosszügigen «Bäreneisbahn». Ein einheimischer «Schlittschuhprofessor» betreut Ladies aus dem «Grandhotel Bear». Im Hintergrund, in bester Lage, das Hotel von Otto Wolter.

Weitere Geschichten

![[burgerMenu]](/media/extensions/burger.svg)