Von Peter Bernet (2007)

Der Teufel liegt im Wetter

Grindelwald vor 100 Jahren: 1906

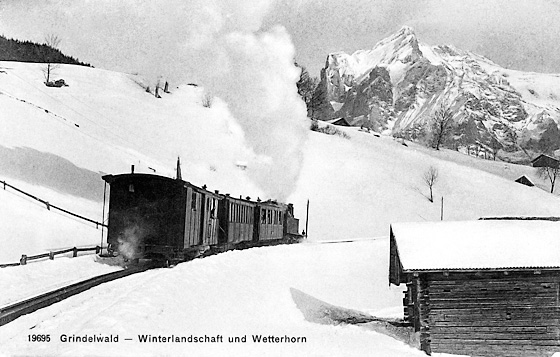

Ende 1905 wollte es einfach nicht schneien. In der Silvesternacht fielen dann endlich die Flocken und am Neujahrstag 1906 strahlte das Tal in hellem Wintertraum. Bei den Dampfzügen der BOB zählte man am Berchtoldstag gegen dreihundert schneehungrige Fahrgäste. Vier vollgestopfte Züge fuhren im Laufe des Tages in fünf Viertelstunden von Interlaken nach Grindelwald und es hiess, fast die ganze Bödelibevölkerung sei im Tal aufgetaucht, um die Schneepracht zu geniessen. – Peter Bernet blickt in seinem sechsten Jahresrückblick auf die Zeit um 1906.

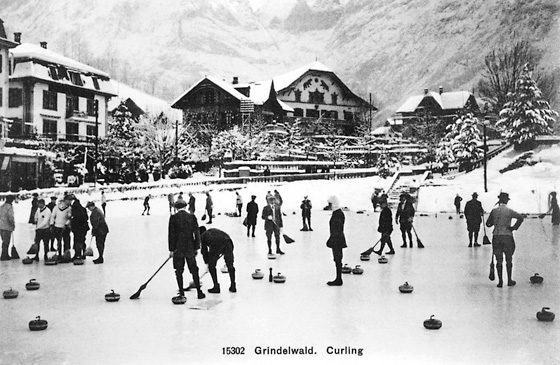

Nachts erfreuten sich die die vornehmen englischen Gäste an den unzähligen Lampions und dem bunten Zauber des Eislaufs auf der grossen Bäreneisbahn. Sie schwärmten von «beautiful Switzerland and merry old England» und ahnten nicht, was ihnen bevorstand: Am 6.Januar 1906 zog plötzlich ein schweres Gewitter durch das Tal. Der Föhn, Grindelwalds Enfant terrible, brachte Tauwetter und schlussendlich regnete es in Strömen. Innert Kürze verwandelten sich die die schön gepflegten Hoteleisbahnen in traurige Pfützen. Blitz und Donner mitten im Winter! Daran hatten «weder die Fremden noch die Hoteliers ihren Gefallen», schreibt man im «Echo» kurz und bündig. Der Schnee kam zwar wieder, aber die Wetterlaunen blieben. Der Teufel sei wohl ins Wetter gefahren, jammerte man. Man nahm die alten Aufzeichnungen hervor, die es im Grindelwaldtal seit Jahr und Tag gab, und einer fand dann heraus, 1832 habe das Jahr genau gleich angefangen. Nach einem nassen Sommer sei dann ein schöner, warmer Herbst gefolgt. Also tröstete man sich zum Jahresbeginn 1906 mit dieser Wetterprognose – und sie traf zu, wie sich bis Ende Jahr zeigte.

Ein flott verlaufener Unfug

Es war zum Schiessen, im wahrsten Sinne des Wortes und man staunt, wie sich die Zeiten geändert haben. Im Winter 1906 organisierte der Skiklub Grindelwald mit den Gletscherschützen «Schiessübungen auf Skiern» – und das erstmals in der Schweiz, wie sie behaupteten. Mit scharfer Munition wurde auf einen «supponierten Feind» geschossen, zuerst vom Bort gegen den Hertenbühl, dann aus dem Gebiet der Alp Grindel in Richtung Grosse Scheidegg, unter der Leitung von Peter Schlunegger an der Spillstatt – und das alles sonntags. «Taktische Übungen» wurde der Anlass genannt. Daran hatten allerdings nicht alle Freude. Nicht wegen der drohenden Gefahr für Skifahrer, denn es gab noch jahrelang keinen Bahnbetrieb für den Wintersport und erst recht keine Skipisten. Aber die Handhabung geladener Waffen auf Skiern gab Anlass zu Sorge. Man fragte sich, ob das gut komme. Auch der militärfreundliche Feldpredigerhauptmann Gottfried Strasser verlor etwas von seiner sonst so üblichen Offenheit für Neues – er hätte am Sonntag die Leute vermutlich lieber in der Kirche gehabt. Einen «Unfug» bezeichneten die Schiesserei die einen, einen flotten Verlauf habe der Anlass genommen, rühmten die andern – und in den folgenden Jahren wurden die militärischen Übungen wiederholt, trotz Wenn und Aber.

In schauerlich schönem Schauspiel

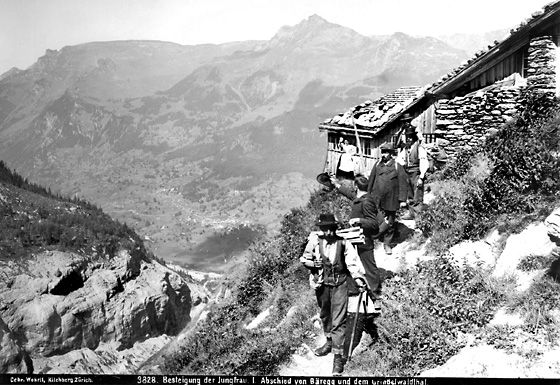

Das Gasthaus auf der Bäregg zog wieder den Kürzeren: Am 4. März 1906 wurde das «Hotel am Eismeer» von Lawinen weggefegt. Sprachforscher Emanuel Friedli, der zu dieser Zeit im Tal weilte und das Grindelwaldbuch schrieb, sagte, es sei geschehen, als «die Meder-, Stäg- und Toldislauena in schauerlich schönem Schauspiel ihre Kräfte massen». Andere behaupteten, das Gebäude sei von der Eigerseite her durch den Luftdruck der Schlosslauenen zerstört worden. Wie auch immer, das Gebäude war verschwunden. Statt lange zu zögern, bauten die Bergschaften kurzentschlossen und in der Absicht, nicht nachzugeben, ein neues Berggasthaus an genau gleicher Stelle. Im Herbst wurde der Neubau bereits zur Pacht ausgeschrieben, denn der bisherige Bäreggwirt Rudolf Anneler hatte genug von Lawinen. Er baute lieber im Tal beim Bahnhof ein Gasthaus: das heutige Hotel Schweizerhof. Die Lawinen blieben auf der Bäregg Sieger, denn 1941 wurden die Gebäude endgültig und für immer weggefegt. Verwundert stiessen in den Vierzigerjahren vom Eismeer herunter fahrende Skifahrer auf dem Unteren Gletscher noch auf Geschirrreste und Möbelstücke und verwundert marschieren heute ahnungslose Touristen an den Ruinen vorbei, unterwegs zu Burgeners neuem Restaurant Bäregg weiter oben – und interessieren sich für den Bergsturz gegenüber am Eiger.

Ein Mann von altem Schrot und Korn

1906 starb ein aufrechter Grindelwalder Bürger: Christen Bleuer, ehemaliger Grossrat, Landwirt auf der Gadenstatt hinter Mühlebach, dreiundsiebzigjährig. Er war zehn Jahre bernischer Grossrat gewesen, fast zwanzig Jahre Präsident des Kirchgemeinderates und mehrmals Gemeindepräsident. Sein Chorstuhl in der Dorfkirche sei selten leer geblieben, hiess es. Alt Regierungsrat Samuel Brawand konnte sich noch erinnern: «D’s Bleuwi uf der Gadenstatt» sei ein reicher, als Grossrat in Bern aber schweigsamer Mann gewesen. Bleuer hielt gerne am Alten fest. «Er konnte schroff auftreten, aber danach auch wieder herzgut, die Freundlichkeit selbst», schrieb Pfarrer Strasser über den Mann, mit dem er, der fortschrittliche Pfarrherr aus dem Unterland, das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatte. Mit Grossrat Bleuer starb einer der letzten markanten Vertreter des alten, konservativen Grindelwald,schrieb man. Nach 1900 wuchs eine neue Generation Grindelwalder heran. Sie wurde beeinflusst vom fortschrittlichen Pfarrer Gottfried Strasser, der unermüdlich tätig war, Neuerungen und, wie er glaubte, Verbesserungen im Tal einzuführen.

Grindelwald im Baufieber

Alte Leute konnten sich noch erinnern, dass man früher sagte, Grindelwald sei nicht ein Dorf, es sei eine Talschaft. Die Bergschaften nannten sich in alten Dokumenten Bergschaftsgemeinden und einige besassen ein eigenes Schulhaus. Auf der Totenliste nach dem Krieg gegen die Franzosen von 1798 steht jeweils, der Tote komme aus Ringgenberg, Brienz oder Iseltwald. Bei den Grindelwaldern steht statt Grindelwald, der Tote komme von Itramen, Wärgistal oder Scheidegg. 1906 war Grindelwald aber nicht mehr ein Tal wie vor der Jahrhundertwende: Dreizehn neue, schöne Gastbetriebe waren in sechs Jahren seit 1900 entstanden. Es wurden pro Jahr durchschnittlich zwei neue Hotels eröffnet! Eine Karte Grindelwalds dieser Zeit zeigt aber auch, dass bei vierundzwanzig abgelegenen Bauernhäuser die Kamine kalt blieben. Die Bewohner waren ins Tal hinab gezogen. Dort war ein Auskommen zu finden, etwa als Saaltochter oder Concierge und im Winter brauchte es Eismänner, um die zahlreichen Eisbahnen herzurichten. Aber nicht nur viele Hotels wurden gebaut, auch neue Wohnhäuser entstanden: Die Streusiedlung und alte Talschaft Grindelwald entwickelte sich nach 1900 der Strasse entlang zusehends zu einem Strassendorf.

Geladen für die nächste Katastrophe

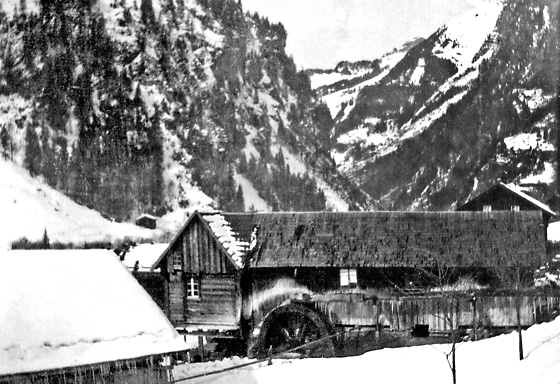

Am 3.August 1906 entlud sich am Rötihorn oberhalb der Holzmattenalp ein schwerer Wolkenbruch mit Hagelschlag. Der Schwendibach überschüttete darauf den Talboden mit einem fünfzehn Meter hohen Murgang, wie der damalige Kreisoberingenieur feststellte. Strasse wie Eisenbahn waren unter gewaltigen Schuttmassen verschwunden und das alles mitten in der Sommersaison! An Naturereignisse war man sich gewohnt. Immer wieder kam es zu kleineren oder grösseren Erdrutschen, Felsabstürzen oder Überschwemmungen. So wurde der schwere Murgang in der Schwendi in den Zeitungen, im Vergleich zum heutigen Medienrummel, nur mit ein paar Zeilen erwähnt. Worüber man sich aber ärgerte, war die Schlamperei bei den Aufräumungsarbeiten! An der verschütteten Staatsstrasse nach Interlaken wurden nämlich nur ein paar wenige Arbeiter beschäftigt. Hoteliers, Kutscher und Geschäftsleute erlitten durch den Unterbruch schwere Einbussen, und sie verlangten nun eine sofortige Strassenöffnung. Was aber noch mehr Sorge bereitete, zeigte ein Blick hinauf gegen die Holzmattenalp: Weitere Anrisse und Rutsche am Röti und im Tiefengraben verhiessen bei einem neuen Unwetter Ungutes. «Baut! Baut!», mahnte in einem öffentlichen Aufruf Dorfpfarrer Strasser. Nehmt, ohne Zeit zu verlieren, die Verbauungen am Rötihorn in Angriff. Der Berg sei für eine neue Katastrophe geladen, warnte er. Vor allem machte man sich Sorgen um die Sägerei in der Schwendi und die Mühle am Fässlerbach, oberhalb dem heutigen Hotel Schweizerheim, sowie die dortigen Wohnhäuser. Ein folgenschwerer Ausbruch des Abbachs in den Fässlerbach hinüber wurde befürchtet.

Kommt Zeit, kommt Rat

Aber die Behörden nahmen sich Zeit: Es dauerte ein ganzes Jahr, bis am 29. Juni 1907 die Gemeindeversammlung endlich beschloss, die Verbauung in Angriff zu nehmen. Nun aber setzten, mit Staats- und Bundeshilfe, grossangelegte Arbeiten am Rötihorn ein und da um 1906 in ein einigen Familien noch Schmalhans Küchenmeister war, kamen einige Familienväter zu einem willkommenen Verdienst. Man staunt noch heute über die Qualität der Arbeiten. Ein Grossteil der, in unglaublich mühsamer Handarbeit, mit schweren Blöcken erstellten Mauern sind heute, nach über hundert Jahren, noch intakt.

Postruedis Hin und Her

Posthalter Rudolf Bohren, Postruedi genannt, wurde gezwungen als Gemeinderat zu demissionieren. Dabei hatte er nichts auf dem Kerbholz. Aber die neuen Bestimmungen der Eidgenössischen Postverwaltung verboten ihm, gleichzeitig Gemeinderat und Posthalter zu sein. Man nahm es mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Beim Bezug der neuen Post beim Bahnhof von 1905 wollte ihn die Oberpostdirektion dann auch noch gerade zum Commis degradieren, weil er angeblich zu wenig Fremdsprachen beherrsche. Ausgerechnet Monsieur Bohren, der ein verständliches Französisch sprach und Englisch so, dass die Engländer vom Grandhotel Bear ihn rühmten : «You are the only postman in Switzerland who speaks English». Später, nach einer Auseinandersetzung mit einem Postinspektor aus Bern, der ihn offenbar in den Senkel stellen wollte, hatte er endgültig genug: Er demissionierte. So zog er nun aus dem nagelneuen Postpalast beim Bahnhof wieder in seine liebe Alte Post zu Gydisdorf, wo einst schon seine Grossmutter das Salzregal besass, also die Bewilligung, Salz zu verkaufen und dort 1871 dazu auch noch gerade Posthalterin wurde. Postruedi eröffnete nun 1906 in der alten Post seine Privatbank.

Maler Hodler am Schalter

Die Leute hatten Vertrauen zu Bohren. Der eine oder andere gab ihm sogar das ganze Vermögen in Gewahrsam, hie und da eine Schachtel voller Golddukaten etwa. Von Zeit zu Zeit kamen sie dann bei Postruedi vorbei, um nachzuzählen, ob noch alles in der Schachtel liege. Dabei hätten sie längst ihr Erspartes als Geldbetrag bei der Ersparniskasse mit Zins anlegen können. Mit den Jahren durfte ihm hin und wieder sein kleiner, aufgeweckter Sohn Ruedi beim Geld zählen helfen. Es ist der bis zu seinem Tod 2010 in Deutschland wohnhaft gewesene Rudolf Bohren, Theologieprofessor und Literaturpreisträger, ein treuer Heimwehgrindelwalder. Er hielt sich sommers jeweils in Grindelwald im alten Haus auf der Gärbi auf und hört es gerne, wenn Freunde ihn «Poscht Ruedis Ruedi» nannten. Der Professor wusste viel über seinen Vater zu erzählen und dessen, wie er mit Augenzwinkern sagte, «rebellischem Verhalten gegenüber der Posthierarchie». Er berichtete auch, wie Vater Bohren sich über den grossen Maler Ferdinand Hodler ärgerte, der im Grandhotel Bear logierte und in der Umgebung Bilder malte, die heute für Millionenbeträge gehandelt werden. Noblesse oblige: Der damals schon berühmte Maler gab sich nämlich am Schalter weltmännisch vornehm als «Odleer» aus. «Aha, sie meinen wohl Hodler», habe Postruedi ihn zurechtgewiesen.

Der Grönländer kommt

Im Herbst 1905 hatte es lange nicht eingeschneit, aber ein Jahr später nun, im November 1906, fielen Unmengen Schnee. Es war der Beginn des ausserordentlich kalten, strengen und «beispiellosen Winters» 1906/07. Er blieb mit dem Übernamen «Grenlender» oder Grönländer in Erinnerung. Sozusagen als Weihnachtsüberraschung beobachtete man gegen Jahresende 1906 etwas, das man seit Menschengedenken nie mehr gesehen hatte: Gemsen im Dorf. Sie tauchten im Tal bei den Wohnhäusern auf und sogar im Friedhof trieben sich drei hungrige Tiere herum. «Es trieb sie in die Öffentlichkeit», formulierte ein Zeitungsschreiber. Auf der Sulz, unterhalb der Pfingstegg, wurde lange Zeit ein ganzes Gemsrudel von dortigen Bewohnern regelmässig gefüttert und die weihnächtliche Wildhege «dieser Hirten auf dem Felde» wurde weit herum gelobt. Die Gemse im Dorf, das alte Grindelwalder Wappentier, war selten geworden und gut fünfzig Jahre früher fast verschwunden gewesen. Man habe am Mettenberg ein Rudel von 20 Tieren beobachtet, mit dem Teleskop beim Grandhotel Bär, berichtete 1904 das «Echo». Zwanzig Gemsen waren vor hundert Jahren eine Sensation, und es wurde geklagt, es habe bald mehr Jäger als Gemsen, was bei den kleinen Tierbeständen bald einmal möglich war. Pures Jägerglück sei es gewesen, schrieb man mehr oder weniger bewundernd im «Echo», als Gemsjäger Bernet-Jossi, damals Geschäftsinhaber des heutigen Grand Bazars Brunner, am Mettenberg in einem Couloir fünf Gemsen nacheinander erlegt hatte. Das war offenbar kein Jägerlatein, und man fügte hinzu: Wenn das so weiter gehe, sei es wohl bald wieder «fertig luschtig» mit Gemsen. Es wurde auch häufig gewildert: Wildhüter Stoller aus dem Lütschental hatte allein in einem Jahr zwölf «Schliichieger» erwischt. Schleichjäger nannte man die Frevler.

Der Barometer für Jasser

Wenn es um das Wetter ging, gab der grosse Barometer im Eigerpark Auskunft, eine «Lambrecht’sche Wettersäule» aus Göttingen, eine elegante Wetterstation. Heute befindet sich das nostalgische Schmuckstück von 1906 oberhalb dem Sportzentrum an der Dorfstrasse und tut nach wie vor seinen Dienst. Sie wurde einst nicht nur von Bergsteigern und flanierenden Damen und Herren zu Rate gezogen. Die Wetterstation bekam unter dem Siegel der Verschwiegenheit plötzlich eine weitere Bedeutung, die allerdings nur Eingeweihten bekannt war. Wenn einer von zu Hause von seiner besseren Hälfte weg kommen wollte, sagte er, er gehe schnell zum «Bärmeter gan ds Chächsilber guggen»: Er gehe am Barometer das Quecksilber schauen, wie das Wetter werde. Das hiess in Tat und Wahrheit, er ging ins «Oberland» zu Frau Moor einen Halben trinken und einen Jass klopfen.

Quellen

«Echo von Grindelwald», Jahrgang 1906, Sammlung Kurt Wüthrich

«Blatterkartei», Staatsarchiv Bern

«Grindelwald», Emanuel Friedli, 1908

«Schnörkelschrift», Rudolf Bohren, 1998

«Die Kunst des Skifahrens», Jenny de Gex, 2006

Mündliche Überlieferungen

Fotos:

Fotosammlungen Jakob Bracher, Hermann Jaggi

Ein BOB-Zug an der Rothenegg kurz vor Grindelwald. Am Berchtoldstag 1906 beförderte die Dampfbahn von Interlaken her gegen 300 schneehungrige Fahrgäste ins Tal. Immer häufiger tauchten Tagestouristen auf.

Winterzauber beim Grandhotel Bear. Unzählige Lampions und Eislauf by night auf der majestätischen Bäreneisbahn. Der nächtliche Ice Carnival wurde jeweils durch das Kurorchester mit «God safe the king» feierlich eröffnet.

Auf in den Kampf, in Viererkolonne! Gefechtsschiessen der Gletscherschützen zusammen mit dem Skiklub Grindelwald unterhalb der heutigen Firstbahnstation Bort – und das an einem Sonntag. Von den Gemeinden verlangte man, Wehrübungen im Gelände durchzuführen. Ein solche Übung fand im Sommer sogar auf der Stieregg am Unteren Gletscher statt.

Die Sägerei in der Schwendi am Fässlerbach mit einem mächtigen Wasserrad. Blick talauswärts. Meyers Getreidemühle befindet sich, nicht sichtbar, oberhalb der Strasse. Man befürchtete 1906 in der Schwendi erneut einen Murgang vom Rötihorn herunter und hoffte auf Verbauungen.

Vor hundert Jahren mühsam von Hand gebaut. In den schwierigen Jahren war es für ein paar Familienväter eine willkommene Gelegenheit, ein paar Franken zu verdienen. Die Verbauungen von 1906 hoch oben am Rötihorn heute. Ein Jahrhundert hielten sie Stand. Foto von 2006.

Das Gasthaus auf der Bäregg. Heute sind nur noch Mauerreste zu sehen. Das Gebäude wurde immer wieder von Lawinen weggefegt bis zum Gehtnichtmehr von 1941. Dann gab man diesen Standort auf. Im Hintergrund die Schlosslouina und das Challi.

Die alte Bäregg, auch «Hotel am Eismeer» genannt, 1906 zerstört und an gleicher Stelle wieder aufgebaut: Eine Gebäudegruppe auf schmalem Platz, direkt über dem Unteren Grindelwaldgletscher, früher auch Unteres Eismeer genannt.

Der beliebte Tiefblick von der Bäregg. Ein Bergführer oder Träger mit Pickel, Seil und einem schweren Bündel Brennholz vermutlich unterwegs zur Schwarzegghütte, unterhalb der heutigen Schreckhornhütte.

Die «Alte Post», Sitz des «Bank- und Wechselbüros» von Rudolf Bohren, ehemals auch die Salzablage für das ganze Grindelwaldtal, die von Mutter Bohren geführt wurde.

So tobte der Schwendibach beim Unwetter 2005. Katastrophen wiederholen sich: So tat er es auch schon vor hundert Jahren mit einem Murgang vom Rötihorn herunter und 15 Meter hohem Geschiebe im Talboden. Foto Häsler.

Nur ein einziger Skifahrer sagt alles: Eissport und Schlitteln dominieren. Eines der ersten Winterplakate: Der Hotelpalast Bear mit grosszügigen Eisbahnen, herrschaftlichen Treppen und der Strasse talauswärts gegen die Rothenegg als Schlittelbahn. Hie und da taucht eine Schlittenkutsche auf. Von Autos noch keine Spur.

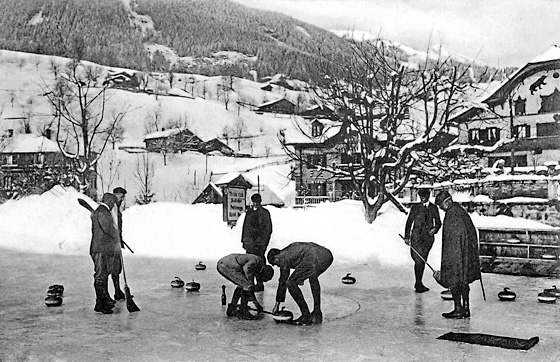

Reges Treiben auf der riesigen Bäreisbahn des Grandhotel Bear, im Besitz und vorbildlich geführt von den Gebrüdern Boss. Im Wintersport dominierte Curling, neben Eissport und Schlitteln.

Es wimmelte von Eisbahnen und es wimmelte von englischen Herren, die Curling spielten, sogar auf dem einstigen oberen Tennisplatz, dem heutigen Parkplatz vor dem Coop.

Weitere Geschichten

![[burgerMenu]](/media/extensions/burger.svg)