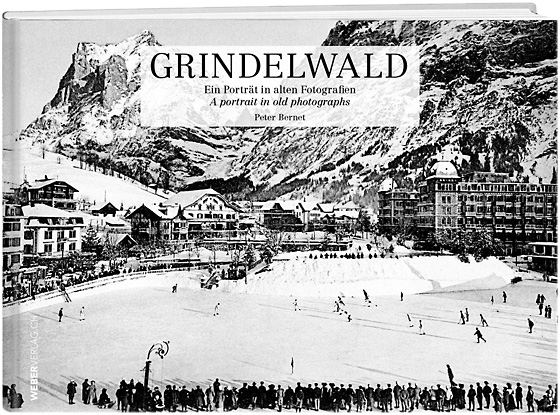

Von Peter Bernet (2009)

Grindelwald in Schrecken versetzt

Grindelwald vor 100 Jahren: 1908

Das Grindelwaldtal erlebte vor hundert Jahren einen gewaltigen Schrecken, aber im Nachhinein konnte man sich darüber lustig machen. Sorgen bereiteten hingegen Brücken und Stege. Die Lütschine floss noch fast wie sie wollte. Man beobachtete sie aber nun genauer und baute Dämme. Zur gleichen Zeit war die «gute alte Zeit» der Mühlen abgelaufen. Einer verliess nach drei Jahren Arbeit das Tal und hinterliess ein wertvolles Grindelwaldbuch. – Peter Bernet blickt in seinem achten Jahresrückblick auf die Zeit um 1908.

Es geschah am 14. November 1908, viertel vor elf Uhr morgens, an einem Samstag. Die Revolverschützen Grindelwald hatten sich gerade in ihrem neuen Schiessstand zu Gydisdorf versammelt, hinter dem Haus des Gemeindeschreibers Häsler, bei der heutigen Talstation der Firstbahn. Den alten Schiessstand, beim Marmorbruch am Unteren Gletscher, nahe am Gletschereis, hatten sie im Vorjahr aufgegeben, man fror dort jämmerlich. Es war ein unkomplizierter Verein: Wenn den Schützen die Scheiben ausgingen, schossen sie zur Not auf Weinflaschen, die sie vorher mit Vergnügen geleert hatten. Dann gab es zum Schluss zwei Ranglisten: eine Rangliste mit Wein und eine ohne Wein. Sie trafen sich nun zum traditionellen Ausschiesset wie eh und je. Alle waren guter Dinge und mit einer damals modernen Pistole ausgerüstet, die sie von Büchsenmacher Schwarz in Thun leihweise erhalten hatten. Da sei Grossrat Adolf Boss vom Hotel Adler mit einem alten Revolver aufgekreuzt. Damit war für Spott gesorgt. So steht es im Protokollbuch der Schützen. Alle schauten dem Herrn Grossrat gespannt zu, wie er zum Schuss ansetzte.

Grindelwald ausser Fassung

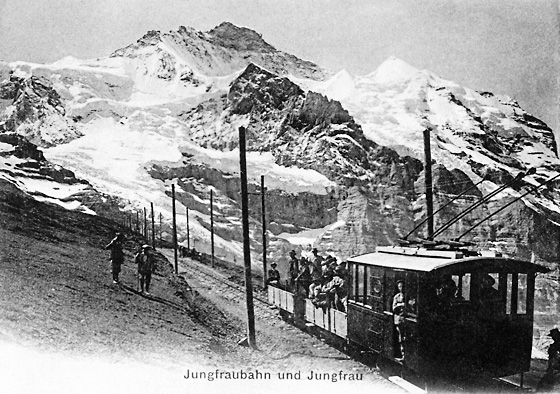

Da geschah Unglaubliches: Als er abdrückte, erschütterte eine gewaltige Explosion das ganze Grindelwaldtal, Fensterscheiben in acht Hotels gingen in Brüche, Leute rannten Hals über Kopf aus ihren Häusern, Gemeindeschreiber Häsler zu Gydisdorf sei, «mit einem gewaltigen Satz», aus dem «Hiisli», dem WC, gesprungen, die Hosen noch unter den Knien, erzählten die Schützen später lachend – als es ihnen wieder zum Lachen zumute war. Jemand sei vom Ruhbett gestürzt und habe sich dabei verletzt, steht im Lokalblatt von Grindelwald. Vier Jasser, an einem Tisch bei Wirtin Moor im Hotel Oberland sitzend, wurden von einem Splitterhagel zerbrochener Fensterscheiben überschüttet. Grindelwald ausser Fassung! Und zu Gydisdorf sei Revolverheld Boss vor Schreck umgefallen wie eine Gefechtsscheibe im Militär. Da erblickte man am Eiger eine riesige Staubwolke, die sich gegen die Nordwand hin ausbreitete. Bald sprach es sich herum: 150 Kisten Sprengstoff hatten sich beim Tunnelbau der Jungfraubahn entzündet, dreissig Tonnen Dynamit – mit Bossens Revolverschuss zu Gydisdorf, gleichzeitig, durch Zufall! «In Grindelwald hatte die Detonation die Wirkung eines Erdbebens», wurde im «Bund» geschrieben und in Thun habe man die Entladung am Eiger wie einen Donnerschlag gehört. Die Explosion sei angeblich bis in den Schwarzwald, in St. Gallen und im Vorarlberg hörbar gewesen, wird berichtet. Sekretär Joachim Jakober brachte es im Protokollbuch der Schützen auf den Punkt. Er schrieb: «Es war als sei der Eiger explodiert!»

Der Gemeinderat hat genug

Bald atmete man aber auf: Das Schlimmste war nicht eingetroffen. Es hatte keine Toten gegeben! Ungern erinnerte man sich an das tragische Sprengunglück ein paar Jahre zuvor, als beim Eigergletscher sechs italienische Arbeiter bei einer Dynamitexplosion umgekommen waren. Vereinzelte glaubten damals zu wissen warum: Eine Strafe Gottes, weil beim Tunnelbau an einem heiligen Sonntag gearbeitet wurde! Einer der Toten war der italienische Bauführer Giuseppe Audi gewesen. Er wohnte in Grindelwald und hatte im Dorf eine Frau mit neun Kindern hinterlassen. Der reformierte Pfarrer Strasser nahm sich der katholischen Familie Audi mit einer grosszügigen Sammlung an. Nun aber, 1908, ohne Menschenopfer, war Bahn frei für Humoristen. Was da alles an Wirtshaustischen und im «Echo» erfunden und erzählt wurde, wer, wie und wo den grossen «Chlapf am Eiger» erlebt habe. Und Grindelwalds Glaser und Schreiner schwelgten im Glück. So viel hatten sie noch nie zu tun gehabt und auch später nie mehr. Weniger erfreut zeigte sich der Gemeinderat. Er hatte genug und blies der Jungfraubahn den Marsch: So könne es nicht weitergehen. Er verlangte von der Bauleitung, der Sprengstoff dürfe ab sofort nicht mehr auf der Grindelwaldseite beim Rotlochstollen deponiert werden. Das Dynamitlager müsse auf die Südwestseite des Eigers verlegt werden, gegen den Eigergletscher hin. Das war aber mangels Stollen schneller gesagt als getan. Der Sprengstoff blieb beim Bau der Jungfraubahn ein Sorgenkind: Neben 15 Toten durch Starkstrom, Steinschlag und Lawinen, starben 15 Arbeiter durch Dynamitexplosionen!

Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss

Man kannte die berüchtigten «Dynamitzüge», mit denen der Sprengstoff in den Eigertunnel gefahren wurde. Erst jetzt sprach es sich aber herum, wie man früher das Dynamit transportiert hatte: In Personenzügen, im Gepäckabteil, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Nur der Kondukteur wusste Bescheid – und hätte es lieber auch nicht gewusst. Nun sei es vorgekommen, dass sich Fahrgäste auf der Fahrt zur Station Eismeer, weil sie keinen andern Platz mehr fanden, im Gepäckabteil auf den Sprengstoffkisten bequem gemacht hätten, ohne etwas über deren Inhalt zu wissen – und ahnungslos Pfeifen rauchend. So stellt Redaktor Jakober in seinem «Echo» kopfschüttelnd fest.

Schwendis Anschluss

Vor hundert Jahren roch es im Taleingang, in der Schwendi, nach frisch gebackenem Brot aus der Mühle, aber es stank von der dortigen Schweinezucht. Dazu kam hie und da der Rauch vorbeifahrender BOB-Dampfzüge. Zu hören war der Sägereilärm und das Rumpeln des Mahlwerks sowie manchmal ein Gewieher aus der «Rossweid», etwas talauswärts. Dort hielt Faulhornwirt Fritz Bohren, «Pintenfritz» genannt, Pferde. Sie trugen Touristen zu seinem Berghaus auf dem Faulhorn, wie im Grundbuch vermerkt ist. Neuerdings hielten nun drei Züge täglich in der Schwendi an: Die BOB hatte dort 1908 eine Station eröffnet. Das freute vor allem die Itramer und die Leute hinter Bussalp. Sie hatten bisher auf langem und mühsamem Weg bis zur Station Burglauenen hinaus marschieren müssen, um den Zug zu besteigen. Die Itramer durften dabei auf noch mehr hoffen: Das Schattenhalbsträsschen «für das Ländchen jenseits des Jordans», wie «Blettlidrucker» Jakober schrieb, war endlich geplant und sollte bald vor die Gemeindeversammlung kommen. «Bald» hiess damals drei Jahre. Die «Schattenhälber», die Bewohner auf der Schattseite des Tales, mussten lange warten: Der Gemeinde war die Fahrstrasse zum soeben eröffneten Wetterhornaufzug beim Oberen Gletscher wichtiger, ebenso der Fahrweg über Mettenberg «zur Lamm», der heutigen Gletscherschlucht. Die Verkehrsverbindung in der Schwendi, mit der neuen BOB-Station, nutzte die Familie Amacher-Brunner sogleich aus: Sie eröffnete im gleichen Jahr nahe der Haltstelle, an der Landstrasse, das Hotel Schweizerheim.

Ende der Mühlenherrlichkeit

Jahrhundertelang wurde in der Schwendimühle Korn zu Mehl für das tägliche Brot gemahlen. Das Mahlwerk befand sich oberhalb der heutigen Sägerei Rubi/Brawand «im Fässlerloch». Fässler hiess ein einstiger Schwendimüller. Als Müller betätigten sich häufig Leute aus der Bergschaftsgemeinde Bussalp, auffallend oft Burglauener. Sie betrieben die Getreidemühle manchmal fast eine ganze Generation lang, so die Burglauener Familie Christian Schild während 44 Jahren bis 1877. Zur Mühle gehörten, gemäss einem Inventar im Bezirksarchiv Interlaken, zwei Röndlen, zum Wegblasen der Spreu, zwei Mahlhaufen, die Einrichtungen mit den Mühlsteinen, ein Backofen sowie Schweineställe. 1908 wurde die Getreidemühle von Johann Meyer zu einer Schreinerei umgebaut. Für den Antrieb der Maschinen in der Werkstatt liess er eine kleine Druckleitung und ein Reservoir bauen. Spuren davon sind «am Fässlerbach» heute noch zu sehen, ebenso, beim dortigen Wohnhaus genannt «uf dr Mili», die einstigen Mühlsteine. Vor hundert Jahren ging das Mühlenzeitalter in Grindelwald zu Ende. Auch die Mühle zu Tuftbach, von der es heisst, es sei «die letzte verbliebene Mühle» in Grindelwald, hatte das Mahlen eingestellt und von den andern «Milinen» im Tal hört man überhaupt nichts mehr. Man beziehe jetzt das Backmehl «vo furt», von auswärts, schrieb man 1908.

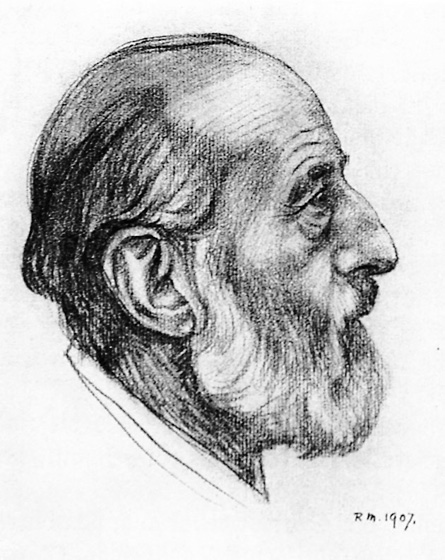

Sternstunde für Grindelwalds Dialekt

«Wir Buben nannten den sonderbaren, schwarz gekleideten Mann stets den Hjenderpfarrer», erinnerte sich Christian Rubi vor dreissig Jahren an den pensionierten Pfarrer und Sprachforscher Emanuel Friedli. Rubi, der selber Bücher über Grindelwald geschrieben hat, ist im «Chlusihus hinder Milibach» zur Welt gekommen. Man kennt das währschafte Haus heute leider nur noch von Fotos. Es wurde, wie viele andere schöne Grindelwaldhäuser, abgerissen. Den 58-jährigen Emanuel Friedli quartierte man 1908 mit seiner Frau in Rubis Geburtshaus ein. Von dort erforschte er als erster Grindelwalds Mundart und schrieb dazu in der siebenbändigen Reihe «Bärndütsch» den zweiten Band. Er brachte auch noch gerade 12 Hennen mit und, man traute seinen Augen nicht, ebensoviele Hähne. Er habe als Pfarrer Dutzende von Paaren unter die Haube gebracht, er wolle auch im Hühnerhof Ordnung halten und «keine Haremswirtschaft» dulden, erklärte er den Leuten. Mit Hühnerzucht hatte er sich sein Einkommen schon Jahre vorher aufgebessert. Als frühpensionierter Pfarrer bezog er eine Rente von hundert Franken monatlich. Obschon er von der Sprachforschung mehr verstand als von Hühnerzucht, nannte man ihn in Grindelwald den «Hühnerpfarrer». Friedli war stets in Hut und Schal unterwegs, die er auch im Innern von Häusern partout nicht ablegen wollte und er berührte nie eine Türklinke aus Metall. Er bekomme sonst eine zittrige Handschrift, behauptete er. Er öffnete die Türen mit den Ellbogen. Der freundliche Mann war bei den Talbewohnern nicht unbeliebt, aber manchmal schüttelten sie über den komischen Kauz den Kopf.

Wortjäger Friedli

Der «Schriftgelehrte» ging Tag für Tag unter die Leute, «um ihnen aufs Maul zu schauen». Er habe sein Buch mit den Beinen geschrieben, sagte er und im weitläufigen Grindelwaldtal, von hinter Mühlebach bis Burglauenen, hiess das etwas. Er war, mit Bleistift und Notizzetteln bewaffnet, unermüdlich unterwegs und fragte die Leute hartnäckig aus, wie man diesem oder jenem in der Mundart sage. Er trug massenweise Notizblätter bei sich: alte Wahlzettel, Zeitungsränder, die Rückseite von gebrauchten Briefumschlägen. Mit der beschriebenen Beute kehrte der Wortjäger in seine Wohnung «im Chlusi» zurück und legte dort ganze «Zettelheustöcke» an. Seine Frau habe zeitweise schlaflose Nächte verbracht, weil ihr Bett für die Auslegeordnung der Zettelhaufen herhalten musste, erzählte man sich. Das Schlimmste, was Friedli zustossen konnte, war ein unerwarteter Föhnstoss bei geöffnetem Fenster oder Durchzug. Dass die Sache «gued im Schleif» sei, also wie geplant verlaufe, sei «das Verdienst der gastfreundlichen Familie Bleuer im Moos hinder Milibach» und das seiner Gewährsleute, rühmte Friedli. Fast alle Helfer waren im Tal aufgewachsen. Vor allem «Bobmihans» Johann Roth, wohnhaft in der Bodmi und Lehrer am Endweg, unterstützte Friedli von der ersten bis zur letzten Zeile. Er sorgte sich darum, «das er’s megi gfäcknen», dass ihm das Werk gelinge. Das «Friedli-Buch» ist in Vielem auch ein «Bobmihans-Buch». Weitere Gehilfen waren Peter Balmer, späterer Nationalrat, Fritz Brawand, Lehrer «hinder Itramen», sowie Lehrer Steuri und Sekundarlehrer Studer, dazu der Mühlebacher Hans Bleuer, Gymnasiallehrer in Biel. So kam Grindelwald 1908 zu einem wertvollen Talbuch und Zeitdokument.

Die rettenden Tropfen

Zum Geschriebenen kamen Zeichnungen. Sie stammten vor allem vom damals bekannten Kunstmaler Rudolf Münger, dessen Arbeit von der Gemeinde finanziert wurde. Er wohnte mit seiner Familie im Zurflühhaus bei Bäcker Binoth hinter der Kirche, der heutigen Bäckerei Wüthrich. Samuel Brawand, der ehemalige Regierungsrat, erinnerte sich noch, wie er auf der Sommerlaube des Binothhauses schön still zu sitzen hatte, damit ihn Maler Münger für das Grindelwaldbuch abzeichnen konnte. Das fiel dem siebenjährigen Sämi nicht so schwer, weil er dabei gerade auf den Schulhausplatz des Talhauses hinunter blicken und dem lebhaften Treiben der Schüler zuschauen konnte. Ein anderer lieferte die Skizzen gleich selber: Ein kecker Neunzehnjähriger hatte Friedli im Juli 1905 Zeichnungen geschickt, in der Erwartung, sie würden dann in das Grindelwaldbuch aufgenommen. Er hoffe, schrieb er, er werde in den Sommerferien «noch Besseres zustande bringen». Zwei Jahre später aber, der junge Mann war inzwischen Lehrer in Wynau geworden, schämte er sich plötzlich seiner Arbeit. Er wies ein Honorar zurück. Der Zeichner war kein Geringerer als der spätere Bundesrat Ernst Nobs, aufgewachsen an der Spillstatt in Grindelwald.

Für die damals 13-jährige Käthi Bernet war es etwas weniger kurzweilig als für den kleinen Sämi Brawand beim Talhaus. Sie erinnerte sich in hohem Alter noch, wie sie als Mädchen von Maler Münger in der Eschengasse angehalten wurde. Es geschah an einem heissen Tag im «Hewwend», im Heumonat Juli 1907. Sie kam gerade von der Bäckerei «in der Mili zu Tuftbach» und war auf dem Weg nach Hause. Da musste sie sich unterhalb der Mittelmatte auf eine dortige Bank an der Eschengasse setzen und, wie es ihr schien, eine unendlich lange Zeit still halten. Das sei ihr gar nicht leicht gefallen. Wenigstens war das elterliche Haus «uf em Stein» in Sichtweite. Da fielen plötzlich Tropfen eines Gewitters. Schleunigst packte der Maler seine Utensilien zusammen und verliess fluchtartig den Ort. Käthi war befreit. Erst Jahrzehnte später, als Frau Schlunegger-Bernet, Wirtin auf Männlichen im dortigen Berghaus, sah sie erstmals ihr Abbild aus der Eschengasse. Sie habe vor Rührung gelacht und geweint. Jemand hatte ihr das Bild im «Friedlibuch» gezeigt.

Friedlis Hinterlassenschaft

Sprachforscher Friedli war nun, nach drei Jahren Arbeit, mit seinem Werk fertig. Er hatte das «Chlusihus» verlassen und hinterliess Grindelwald 1908 eines der wertvollsten Bücher, das je über das Tal geschrieben wurde. Es werden darin Sprache und Ausdrücke festgehalten, wie sie vor über hundert Jahren noch gebräuchlich waren, verbunden mit geschichtlichen Aufzeichnungen. Vieles davon wäre heute vergessen! Auch Samuel Brawand, der sich später des Grindelwalddialekts besonders angenommen hatte, bezieht sich immer wieder auf das «Friedlibuch», wie er es meistens nennt. Das hundertjährige Grindelwaldbuch ist heute ein gesuchtes Sammelobjekt. Allerdings liest es sich nicht wie ein Roman und verlangt von einem heutigen Leser etwas Geduld. Emanuel Friedli starb 1939 und wurde in Lützelflüh neben dem Grab von Jeremias Gotthelf beigesetzt. Auf dem Gedenkstein ist auch sein Grindelwaldbuch erwähnt.

Schutzdämme im Grund

Vor hundert Jahren tauchten am Unteren Gletscher plötzlich ein halbes Dutzend Männer mit seltsamen Geräten auf. Sie begaben sich auch zum Oberen Gletscher und wurden in Burglauenen beobachtet. Ein Ingenieur aus Bern hatte 1908 den Auftrag erhalten, mit Messinstrumenten die Lütschine zu untersuchen. »Die Wassermenge der Gletscherabflüsse solle genau kontrolliert und berechnet werden», orientierte man die Bevölkerung im «Echo». Es seien regelmässige Beobachtungen der Wasserstände angeordnet worden. Zwei einheimische Sekundarlehrer massen zudem im Auftrag eines Berner Professors die Bewegungen des Unteren Gletschers. Hochwassergefahr bestand bei der Lütschine jederzeit und immer wieder kam es im Laufe der Jahrhunderte zu Überschwemmungen des Talbodens. Chroniken berichten darüber bis weit zurück. Sicherheitshalber wurde 1908 die Station Grund der WAB durch Dämme gesichert. Beim Wachsen und Abschmelzen der Gletscher glaubten Abergläubische in Anlehnung an die bedeutungsvolle Zahl 7 einen Rhythmus von sieben Jahren zu erkennen. Bei Ausbrüchen der Lütschine vermutete man «Wasserblasen» im Gletscher, die sich manchmal entleerten. Unerklärlich kamen den Leuten die Geysire vor, merkwürdige Springbrunnen aus dem Eis, die auf dem Unteren Gletscher von Zeit zu Zeit zu beobachten waren. Früher liess man hie und da sogar einen Kapuziner kommen, um die Gletscher zu beschwören. Im Geheimen holte man ihn «aus dem Katholischen» jenseits des Brünigs und brachte ihn nachts über die Grosse Scheidegg. Dem Dorfpfarrer durfte es nicht zu Ohren kommen.

Die Lütschine regierte nach Belieben

Noch heute können sich alte Leute erinnern, wie 1937 die noch uneingedämmte Schwarze Lütschine bei einem Hochwasser plötzlich von der Mettenbergbrücke über den Locherboden gegen die Station Grund hinaus schoss. Alte Karten beweisen: Vor hundert Jahren regierte die Lütschine im Talboden fast nach Belieben. Mal floss sie hier durch, mal dort und sie war zwischen unzähligen Sandbänken in viele kleine Wasserläufe geteilt. Ihr Flussbett war stellenweise gegen 200 m breit, wie hundertjährige Fotos zeigen. So verlor sie ihre Gewalt talauswärts. Das war natürlicher Hochwasserschutz von Alters her. Er bestand auch darin, dass man bewohnte Häuser nicht im Talboden baute und Scheunen etwas erhöht, in respektvollem Abstand zum riesigen Lütschinenbett. Dazu brauchte es keine Zonenpläne. Es genügten «Naturverstand» und die Erfahrung alter Leute.

Gefährliche Brücken und Stege

Die Lütschine liess man die Lütschine sein. Sorgen bereiteten aber die unberechenbaren Holzbrücken und oft langen Stege. Manche wurden erst im Spätherbst bei niedrigem Wasserstand als winterliche Abkürzung erstellt. Sie waren nichts als schwankende Provisorien. Leute glitten auf glitschigen Brettern oder Glatteis aus, fielen in die Fluten oder ganze Stege stürzten ein. Eine aufwendige, lange Brücke führte bei der heutigen Landi über die Lütschine. Sie war für eine Rollbahn bestimmt, die Gletschereis vom Unteren Gletscher talaus führte. Sie wurde allerdings vor hundert Jahren nur noch sporadisch benutzt. Der Abbau von Gletschereis war ins Stocken geraten und wurde bald ganz eingestellt. Die grosse Zeit des Eisabbaus sei vorbei, heisst es im «Echo». Man erinnerte sich 1908 noch an einen Zwischenfall, der drei Jahre zuvor für Aufsehen gesorgt hatte, weil er glücklich verlief: Der «Blewerstäg», angeblich ein Lütschinenübergang bei der heutigen Landi, brach ein und der Steg stürzte samt einem Mädchen in die «hochangeschwollene Lütschine». Ein Zeuge des Vorfalls, Arnold Weber, Konditor im Grandhotel Bär, handelte blitzschnell und konnte die Zwölfjährige gerade noch retten. Er wurde darauf vom Bernischen Regierungsrat mit der «Silbernen Rettungsmedaille» geehrt. Häufig endeten solche Vorfälle tragisch: Mutter Verena Baumann sei Ende Oktober mit ihren zwei Kindern «auf dem Lütschinensteg in der Tschingeley» zu Burglauenen ausgeglitten, wird berichtet. Den Knaben habe sie in der Hutte getragen und das Mädchen habe sich verzweifelt am Rock der Mutter festgehalten. Sie stürzte samt ihren Kindern in die Lütschine und wurde weggeschwemmt. Alle ertranken.

Ein alpiner Rekord

1908 kam es zu einem einen alpinen Rekord besonderer Art. Zuerst lernte man Gustav Hasler von seiner grosszügigen Seite kennen: Er finanzierte der Sektion Grindelwald des Schweizerischen Alpen-Clubs den Neubau einer Berghütte am Konkordiaplatz. Hasler war ein reicher Industrieller aus Bern, Mitbegründer des SAC Grindelwald, erstklassiger Alpinist mit Bergführerpatent und in Grindelwald wohlbekannt. Das schwere Baumaterial musste für den Hüttenbau zuerst von der Station Eismeer über das Untere Mönchsjoch geschleppt werden. Grindelwald zählte damals 93 patentierte Bergführer, viel zu viele, wie einige unter ihnen längst klagten. Ein paar dieser «wetterharten Gletschermannen», wie sie beschrieben werden, zogen die schweren Lasten mit Hilfe eines Drahtseils zum Mönchsjoch hinauf. Das war eine Leistung, die grosse Beachtung erfuhr. Von dort wurde das Material auf schwerbeladenen «Horigen», auf Hornschlitten, mühsam über den Gletscher zum Konkordiaplatz hinunter «gschlittnet». Innert Monatsfrist, in Rekordzeit, war die «zweckmässig konstruierte Hütte fix und fertig montiert», so dass man an der Einweihungsfeier unter Pfarrer Strasser über Baumeister Christen Bernet singen konnte: «Hibeli-Christen, wenn auch dick, tat die Hütte dar im Schwick». Finanziell gesehen war es eine Gustav-Hasler-Hütte.

Quellen

«Echo von Grindelwald», Jahrgang 1908, Sammlung Kurt Wüthrich

«Emanuel Friedli», Peter Sommer, 1996

«Hundert Jahre Gletscher Pistolenclub Grindelwald», Peter Bernet, 2002

«Die Geschichte der Konkordiahütten», Rudolf Rubi, 1977

«Du schöne Welt hab’ Dank», Samuel Brawand, 2001

«So wird die Jungfrau zur Demoiselle gemacht», Patrick Moser, 1997

Mündliche Überlieferungen

Fotos:

Fotosammlungen Jakob Bracher, Hermann Jaggi, Samuel Michel, Margrit Bodmer, Heimatmuseum Grindelwald

Sprachforscher Emanuel Friedli wohnte «im Chlusi» an der Strasse zum Oberen Gletscher. Dort schrieb er sein Grindelwaldbuch. Das Haus wurde später abgerissen, wie viele andere währschafte Grindelwaldhäuser.

Die Lütschine floss in vielen Armen um zahllose Sandbänke talauswärts. So verlor sie bei Hochwassern an Gewalt. Die Rollbahnbrücke, bei der heutigen Landi, diente der Rollbahn, auf der man Eis vom Unteren Gletscher abtransportierte.

Die Lütschine regierte vor hundert Jahren fast nach Belieben und machte sich für ihren Slalomlauf im Talboden über hundert Meter breit. 1908 wurden, zum Schutz der Bahnstation Grund, Dämme errichtet. Im Hintergrund die lange Brücke der Rollbahn.

«Wortjäger» Friedli hinter seinen vollgeschriebenen Notizzetteln mit Grindelwalder Wörtern und Ausdrücken. Aus den «Zettelheustöcken» entstand 1908 ein geordnetes Buch. Ein Glücksfall für Grindelwald: Vieles wäre heute vergessen.

Johann Roth, wohnhaft in der Bodmi und Lehrer im Schulhaus am Endweg. Er ist der Vater des späteren Nationalrates Hans Roth. «Bodmihans» unterstützte Emanuel Friedli von der ersten bis zur letzten Zeile. Er hatte angeblich schon Dorfpfarrer Gottfried Strasser beim Abfassen des Grindelwaldliedes geholfen.

Katharina Schlunegger-Bernet, ehemals Wirtin im Berghaus auf Männlichen, als 13-jähriges Mädchen, 1907 skizziert von Maler Paul Münger. Eine der vielen Abbildungen von Einheimischen in Friedlis Grindelwaldbuch.

An die Arbeit! Arbeiterzug unterwegs zur Tunnelbaustelle der Jungfraubahn. Im November 1908 explodierten 150 Kisten Sprengstoff mit dreissig Tonnen Dynamit! Wie durch ein Wunder gab es keine Opfer. «Es war, als sei der Eiger explodiert», hiess es in Grindelwald.

Die Sprungschanze unter der Trychelegg wurde im Hinblick auf das Schweizerische Skirennen 1910 gebaut und im Winter 1907/08 erstmals erprobt. Die Skispringer landeten auf einem furchterregend steilen Hang.

Emanuel Friedlis Grindelwaldbuch von 1908. Es ist das erste Buch über das Grindelwaldtal, heute ein gesuchtes Sammelobjekt und eine Fundgrube über alt Grindelwald.

Die Tuftbachmühle, von der man vor hundert Jahren schrieb, es sei die letzte noch verbliebene Mühle im Grindelwaldtal. Im oberen Teil des Gebäudes, mit dem hohen Kamin, befand sich eine Bäckerei. Unten am Haus ist das Mühlrad erkennbar.

Die Mühle zu Tuftbach um 1905. Die Mühle ist angebaut. Das Mühlrad befindet sich, hier nicht sichtbar, an der rechten Gebäudeseite. Vor hundert Jahren ging das Mühlenzeitalter in Grindelwald zu Ende.

Die einstige Schwendimühle im Fässlerloch mit einer Bäckerei. Fässler hiess ein dortiger Müller. Statt Mehl zu mahlen wird seit1908 nun Holz gesägt: Schreiner Johann Meyer, hier mit seiner Familie, hat 1908 «uf dr Mili» eine Schreinerei eingerichtet.

Weitere Geschichten

![[burgerMenu]](/media/extensions/burger.svg)