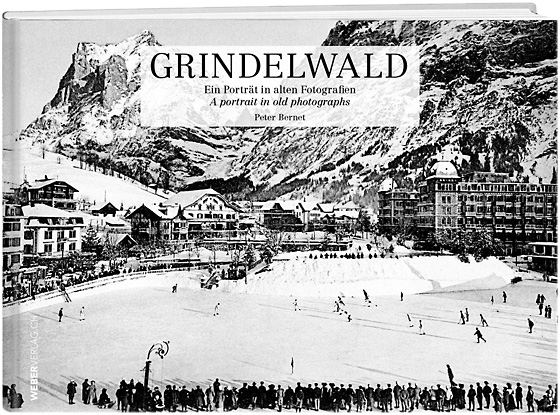

Von Peter Bernet (2012)

Sind die Gletscher in Gefahr?

Grindelwald vor 100 Jahren: 1911

Der Sommer 1911 brachte schönes Wetter bis zum Überfluss. Hitze und Wassermangel bereiteten Sorgen. Einige konnten sich aber nichts Besseres wünschen. Das Jahr nahm mit einer Lawine um Weihnachten ein tragisches Ende. – Peter Bernet blickt in seinem elften Jahresrückblick auf die Zeit um 1911.

Das Tal glich einer Glutpfanne. Immer wieder wurden gegen 40 Grad Celsius gemessen und das wochenlang. Die Bäche trockneten zusehends aus und das Schlimmste: die Brunnen versiegten. Man wagte kaum sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn ein Gebäude in Brand geriete.

Unheimliche Himmelsglut

Dann kam am 21. August 1911 die Nachricht von Leuten oberhalb Wagisbach: Eine ungeheure Rauchwolke sei talauswärts zu sehen, und am Abend erscheine der Himmel blutrot. Man glaube, Thun stehe in Flammen. Bald vernahm man aber, bei Wimmis brenne der Wald der Simmenfluh. Man erblickte das Flammenmeer von Grindelwald aus allerdings nicht, wer jedoch Zeit hatte, pilgerte hinaus auf den Stutz hinter Bussalp, um wenigstens die ungeheure Rauchsäule zu sehen oder nachts die unheimliche Glut am Himmel. Alte Leute erinnerten sich noch: Sie gingen im Bachsbortschulhaus hinter Bussalp zur Schule. Die Kinder zogen damals mit Lehrerin Frau Berta Balmer-Bohren und Lehrer Berger hinauf auf den Hügel oberhalb dem Änziboden, dort wo heute ein Antennenmast steht. Sie wollten die riesigen Rauchwolken am Horizont sehen. Frau Balmer habe dann den Kindern erzählt, dass auf der Anhöhe, auf der sie standen, früher Grindelwalds «Chuutz» gebaut war. Das war das Alarmfeuer der Talschaft, mit Sichtverbindung zum Wachtfeuer oberhalb Gündlischwand. Wenn der «Chuutz» beim Änziboden in Flammen aufging, läuteten die Kirchenglocken Sturm, und Grindelwalds Wehrpflichtige hatten einzurücken, als Soldaten an die Grenze oder in den Krieg.

Gletscherräuber Schild und Jossi

Je mehr die Bäche austrockneten, desto mächtiger floss das Lütschinenwasser talauswärts. Die Gletscher schmolzen rapid. Dorfpfarrer Strasser hielt, nach halbjähriger schwerer Krankheit, erstmals wieder Predigt und betete: «Schön Wetter bis zum Überdruss! Schick, Herrgott, einen Regenguss!» Grindelwalds Gletschereislieferanten Schild und Jossi lief das Geschäft aber wie geschmiert. Dutzende von Taglöhnern pickelten, sägten und bauten ab, was das Zeug hielt. Bis zum 3. August 1911 transportierten sie zweihundert Tonnen Gletschereis talauswärts! Vor allem die Gastbetriebe benötigten es dringend zum Kühlen. Frigidaires gab es noch keine. Einige fanden nun, das sei ein Raubbau an den Gletschern. Einen solchen Verlust könne man sich nicht leisten, schliesslich sei Grindelwald ein «Gletschertal», und die Gletscher seien Grindelwalds Kapital. Die angeblichen «Gletscherräuber» Jossi und Schild wehrten sich und erwiderten in der Zeitung, es sei «nur dasjenige, welches vom Gletschermassiv sowieso abfällt und schmelzen würde».

Hitzeglück

Aber längst nicht alle klagten. Bei den Berner Oberland Bahnen fuhr man einem Rekord entgegen. Im August seien bei der BOB täglich durchschnittlich fünftausend Personen befördert worden, und das hätte es bisher noch nie gegeben. Die Hoteliers konnten Dank der unerträglichen Hitze in den Städten frohlocken: «Es gab einen Fremdenandrang, wie er in hier noch nie vorgekommen ist, alle Hotels und Privatlogis sind seit Wochen besetzt». Es seien Namen «aus den höchsten Kreisen» zu finden und «auffallend viele Gäste aus dem italienischen Adel». Das waren für Grindelwald grosse Zeiten. Im Grand Hotel Eiger weilte eine gute Woche lang der russische Grossfürst Alexandrowitsch, Schwager des Zaren Nikolaus II. Er wurde begleitet von drei jungen Prinzen und ihren Erziehern. Den jugendlichen Russen sagte die Nähe der Berge zu: Sie bestiegen das Faulhorn. Gerne hätte man noch den Amerikaner Thomas Alva Edison gesehen, den berühmten Erfinder der Glühbirne. Der blieb aber lieber in Interlaken in respektvollem Abstand zu den Gletscherriesen.

Almer in der Eigernordwand

Weniger respektvoll zeigten sich dann aber Mitte September Bergsteiger am Eiger. Sie stiegen in die Nordwand ein – siebenundzwanzig Jahre vor deren Erstbesteigung 1938. Die Bergführer Christian Almer aus Grindelwald und Josef Schaler aus Zermatt kletterten mit einem Engländer in der Wand hoch. Sie waren damit die ersten Alpinisten in der Eigernordwand, wenn auch nur im untersten Teil. Christian Almer ist ein Nachkomme des berühmten Bergführers Christian Almer, der 1898 starb. Die drei Kletterer erreichten nach ein paar Stunden gesund und heil die luftige Station Eigerwand der Jungfraubahn. Das war ihr Ziel. Allerdings benötigte die Seilschaft bei den letzten paar Metern vor der Aussichtsterrasse noch etwas Hilfe von oben. «Sie wurden mittels eines heruntergelassenen Gletscherseiles hinaufgezogen», berichtete man.

Verdingbuben für ein paar Franken

Über solche «Heldentaten» konnte Fritz Bohren auf der Post nur den Kopf schütteln. Er hatte ganz andere Sorgen, denn er war Kassier der Armenkommission. Bohren kannte das versteckte Elend und war ständig damit beschäftigt, Pflegeplätze zu suchen. Kinder zu verdingen, war vor hundert Jahren üblich und für manche interessant. Man durfte ja mit einem Verdingbub ein paar Franken von der Gemeinde erwarten und konnte zuweilen erst noch eine billige Arbeitskraft gewinnen. So waren es oft gerade die ärmsten Familien, die sich um Verdingkinder bewarben. Allein im Mai 1911 mussten sechs Kinder trunksüchtigen Vätern und überforderten Müttern weggenommen werden. Das war mit viel Tragik verbunden. Das jüngste Mädchen, das seiner Mutter entrissen wurde, zählte erst zwei Jahre, der älteste Verdingbub dreizehn und im Herbst suchte man dann noch einen Platz, um einen dreijährigen Knaben zu versorgen.

Der Schreck des Jahres

Was in einer Spätherbstnacht 1911 geschah, war wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Einige wollten gerade schlafen gehen, andere schliefen schon. Es war am späten Abend des 16. Novembers. Da wurden sie um halb elf unsanft geweckt: Die Betten rutschten plötzlich herum, alles, was nicht niet- und nagelfest war, geriet in Bewegung. Hundegebell und das Schreien erschrockener Kinder war zu hören, Scheiterbeigen fielen zusammen. Das Rütteln hielt sekundenlang an. Einige rannten im Nachthemd vor ihre Häuser, um zu schauen, was los sei. Es rumpelte am Eiger und von den Felswänden ringsum hörte man das Knallen von Steinschlag wie Gewehrfeuer. «Man konnte fast meinen, der Eiger käme daher z’trolen», schrieb man nachher im «Blettli». Ein kräftiges Erdbeben hatte das Tal in finsterer Nacht in Schrecken versetzt! Nächstentags sah man erleichtert: Alles war gut abgelaufen, nur ein paar einsturzgefährdete Kamine hatten Schäden erlitten – und das Grand Hotel Baer stand noch.

Immer wieder der Weisse Tod

Es ereignete sich am Samstag, 23. Dezember 1911 und begann fröhlich. Am frühen Morgen um sieben Uhr verliessen drei junge Grindelwalder gut gelaunt die Station Eigergletscher: Der Itramer Peter Inäbnit, einer von Spisis, und Hans Kaufmann, genannt Nirggenhans, sowie Adolf Karlen, Pflegesohn der Familie Hans Baumann im Fässlershaus. Die drei waren gute Freunde und arbeiteten «am Gletscher» für die Jungfraubahn. Nun freuten sie sich darauf, Weihnachten bei ihren Familien in der warmen Stube im Tal zu verbringen. Zu ihnen stiess ein Mann namens Aeberhard. Sie schnallten ihre Skier an und fuhren los, aber nicht lange. Der Sturm war so heftig und die Sicht derart schlecht, dass sie es besser fanden, ihre langen Latten zu tragen. Sie waren noch nicht weit gekommen, da löste sich plötzlich der ganze Hang und riss sie talwärts. Aeberhard konnte sich mit Mühe selbst aus den Schneemassen befreien. Er kämpfte sich um Hilfe schreiend im Schneesturm wieder zur Station Eigergletscher hinauf, wo er um neun Uhr erschöpft eintraf, gerade noch Alarm schlagen konnte – und zusammenbrach. So erzählte man es später. Eine Rettungskolonne der Jungfraubahn fand die Unfallstelle in kurzer Zeit. Die Verunglückten lagen unter metertiefem Lawinenschnee, fühlten sich noch warm an, aber waren erstickt. Man beerdigte die drei auf dem Friedhof in einem gemeinsamen Grab. So verlor Grindelwald, mit drei Lawinentoten 1910 am Bergli und nun drei am Eigergletscher, innert zwei Jahren sechs Mitbürger in Lawinen.

Quellen

«Echo von Grindelwald», 1911, Sammlung Thomas Stettler, Hotel Schoenegg

Mündliche Überlieferungen

Fotos:

Fotosammlung Jakob Bracher, Hermann Jaggi, Samuel Michel

Brunnentrog vor dem Rubihaus zu Mettenberg. Hausfrauen eilten dutzende Male im Tag «anhi zem Trog». Aber im Hitzesommer 1911 versiegten viele Quellen und die Tröge blieben leer.

Das Vieh zog es ins Wasser! Kühe des Bachlägers im Bachalpsee. Monatelang brütete im Sommer 1911 die Hitze und die Älper klagten immer häufiger, es gebe gering Milch.

Ein Grossaufgebot von Taglöhnern baute Gletschereis ab. Kleinere Eisbarren wurden direkt am Gletscherfuss verkauft. Einige befürchteten nun, die Gletscher, «Grindelwalds Kapital», würden Schaden erleiden und vereinzelt wurde sogar über ein Abbauverbot diskutiert.

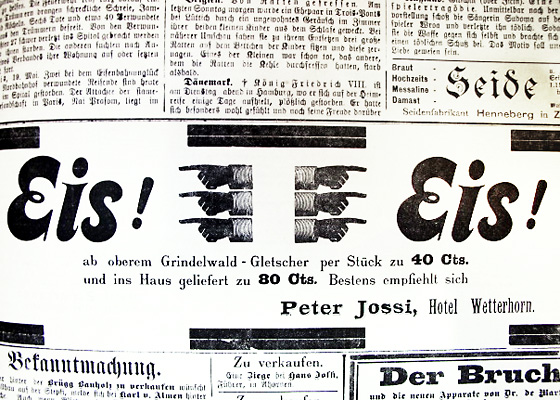

Gastbetriebe benötigten dringend Eis zum Kühlen. Man zahlte der Eisverkäuferin am Oberen Gletscher für einen Barren 40 Rappen. Das Eis wurde in Kellern unter Holzspänen gelagert und zerkleinert diente es dann in hölzernen «Eiskasten» zum Kühlen von Esswaren und Getränken.

Mächtige Blöcke wurden herausgebrochen, auf Fuhrwerken zum Bahnhof gebracht und in Waggons verladen. Allein im heissen Juli 1911 transportierte man mit Taglöhnerkraft und Pferdestärken um die zweihundert Tonnen Gletschereis talauswärts.

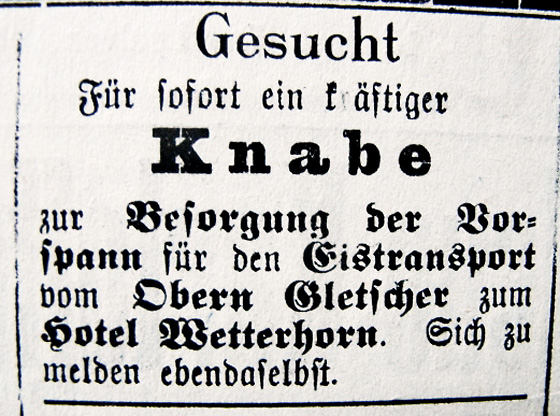

Man suchte in Inseraten kräftige Knaben. Die «Eisbuben» halfen als wendige Handlanger beim Eisabtransport. Kinderarbeit? Jedenfalls eine willkommene Gelegenheit in den Sommerwochen ein paar Franken zu verdienen.

Tonnenschwere Eisbrocken wurden abtransportiert. Zuerst, wie hier, mit Ach und Krach vom Gletscherfuss am Oberen Gletscher, genannt Gletschersand, hinauf zu Jossis Hotel Wetterhorn, dann talauswärts zum Bahnhof. Flinke Knaben leisteten erwünschte Hilfe.

Unerträgliche Hitze brütete in den Städten, kühle Gletscherwinde genoss man in den Bergen. Es wimmelte von elegant gekleideten Städtern, die immer häufiger auch bei Privaten logierten. Im Sommer 1911 war in Grindelwald angeblich kein einziges freies Bett mehr zu finden. Im Grand Hotel Eiger residierte sogar ein Schwager von Zar Nikolaus II. mit Familie.

Gedränge bei der Wengernalpbahn. Die Berner Oberland Bahn transportierte angeblich im August 1911 von Interlaken her durchschnittlich fünftausend Personen pro Tag. Die Zeit der Einzelreisenden ist nun vorbei, jetzt erscheinen die Besucher in Scharen. Der Massentourismus hält Einzug.

Kommen sie? Ulrich Almer aus Grindelwald, aus angesehenem Bergführergeschlecht, mit einem Zermatter Führer und einem Engländer, stiegen 1911 als Erste in die Eigernordwand ein. Sie durchkletterten den untersten Teil bis zur Station Eigerwand. Höher hinauf war undenkbar.

Im Grindelwaldtal zählte man 1911 die Bienenvölker und kam auf fast zweihundert Bienenstöcke. «D’Bijieni» wurden in Bienenkörben oft auf den sonnigen Frontseiten der Gebäude gehalten, wie hier am einstigen Almerhaus im Ischzuun hinter Mühlebach.

Bienenzüchter trauten ihren Augen kaum: Mitten in der Hitze 1911 begannen die Bienen «alle Ritzen mit Pech zu verkleben, als ob grosse Kälte bevorstehe». Das sei immer so gewesen, sagten alte Leute. Es komme ein eisiger Winter. Sie hatten Recht: Im Winter 1912 herrschte grosse Kälte.

Der Kassier der Armenkommission, Fritz Bohren, bei der Alten Post zu Gydisdorf, sucht Pflegeplätze. Inserat in einem «Echo». Im Mai 1911 wurden sechs Kinder überforderten Müttern und trunksüchtigen Vätern weggenommen und verdingt. Als billige Arbeitskräfte waren sie nicht unwillkommen.

Schneeschaufler an den Bahngeleisen bei der Kleinen Scheidegg. 1911 starben drei junge Grindelwalder unterhalb der Station Eigergletscher in einer Lawine. Sie waren Angestellte Jungfraubahn und befanden sich unterwegs zu ihren Familien im Tal um Weihnachten zu feiern.

Der heutige Antennenmast auf der Anhöhe oberhalb Kischlehn und dem Änziboden. Hier stand einst das Wachtfeuer der Talschaft Grindelwald, mit Sichtverbindung talauswärts. Wenn der «Chuutz» in Flammen aufging, drohte Krieg! Wehrpflichtige Talbewohner mussten einrücken.

Weitere Geschichten

![[burgerMenu]](/media/extensions/burger.svg)